Home » Tests » HiFi/Stereo » Ilumnia Magister Novus – Schwebe-Membran für Klang-Magie

20. Februar 2025

von Volker Frech

RedakteurSchwebender Schallwandler: Beim Ilumnia Magister Novus schwingt die Konus-Membran berührungsfrei in einem elektromagnetischen Feld und agiert so ohne die Verzerrungen und Verluste konventioneller Chassis. Dieser rundumstrahlende Breitbänder spielt zusammen mit einem gerichtet emittierenden Superhochtöner – und erreicht damit die phänomenale Wiedergabe-Magie einer omnidirektionalen Wiedergabe mit präziser Fokussierung. Wie es klingt und welche Clous und Finessen dieser Wunder-Wandler noch in petto hat, zeigt unser Test.

Der Ilumnia Magister Novus ist mit seiner attraktiv-hellen Holz-Optik und dem geschwungenen Gehäuse-Design ein wohnraumfreundlicher Lautsprecher – und zugleich mit seinem außergewöhnlichen Chassis-Aufbau auf der Oberseite ein echter Blickmagnet.

Was tun, wenn man auf der Suche nach der perfekten Wiedergabe ist, aber alle aktuellen Schallwandlungskonzepte ausgereizt erscheinen? Genau: Man erfindet eine neue Technologie. Die Idee: Die größten Klangverderber und Ohren-Ermüder sind bei einem Chassis die Sicke und die Zentrierspinne, denn sie verursachen das Gros an Verzerrungen und Linearitätsproblemen, vernichten Schallenergie und bremsen die Membran aus. Also muss diese mechanische Membran-Aufhängung weg. Mit diesem Ansatz starteten die Brüder Jef und Tom Nuyts im belgischen Meerhout 2010 das „Project Ilumnia“ – und erfuhren in sieben Jahren Entwicklungszeit, dass die Realisation der scheinbar einfachen Idee doch ihre Tücken hat. Die belgische Manufaktur hat sie gemeistert: 2017 präsentierte Ilumnia mit dem „Magister“ ihren ersten Schallwandler mit frei schwebendem und schwingendem Schallwandler, dem im Verbund mit einem Hochtöner eine aufsehenerregende Wiedergabe gelang. Zwei Generationen später ist dieser Schallwandler zum Magister Novus gereift – und steigert seine Performance mit markanten Veränderungen und erstaunlichen Features.

Der elegant geschwungene Korpus mit seinen nach außen gewölbten Wangen und seiner nach innen gewölbten Vorder- und Rückseite ist, wenn man den Lautsprecher aus der Vogelperspektive betrachten würde, eigentlich die Schnittmenge von vier großen Kreisen. Das aufwändig in Handarbeit gefertigte Gehäuse besteht aus zahlreichen Birkenschichtholz-Lagen, die alle miteinander verleimt sind.

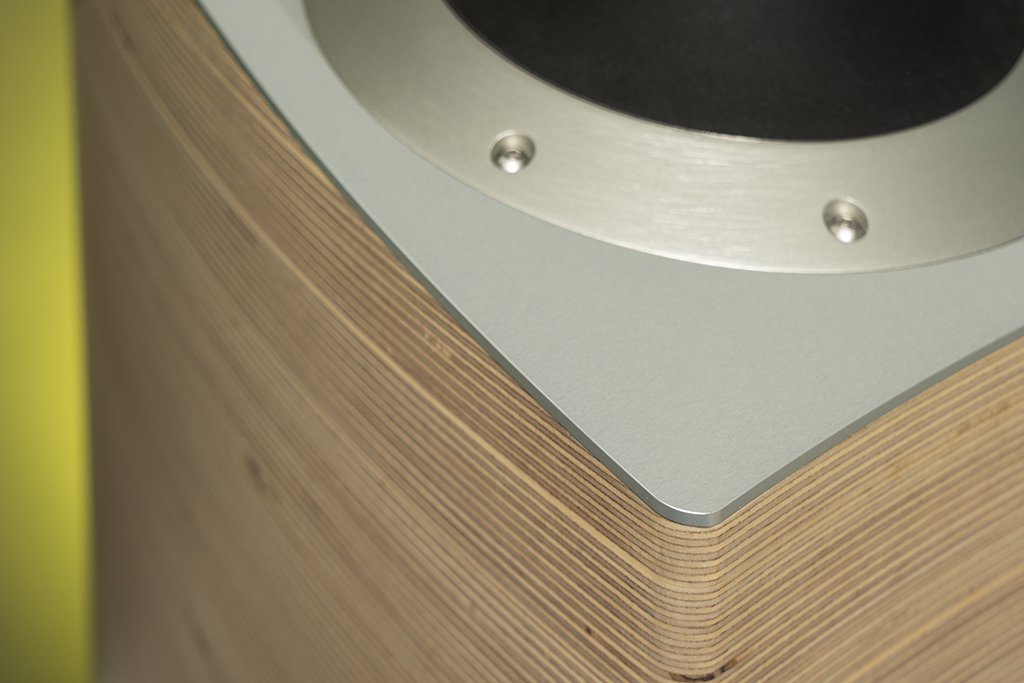

Außergewöhnlicher Auftritt

Schon mit seinem außergewöhnlichen Auftritt sorgt der Magister Novus für große Augen in der Redaktion. Der knapp ein Meter in die Höhe ragende Lautsprecher besitzt einen wunderschön geschwungenen, bugförmigen Korpus aus hellem, edlem Birkenschichtholz in Yacht-tauglicher Marinequalität. Das in aufwändiger Handarbeit perfekt gefertigte Gehäuse besteht aus einer Vielzahl an dickwandigen Ringen, die einzeln gefräst und schließlich miteinander verklebt werden. Im Innern ist diese Fräsung asymmetrisch ausgeführt, im Verbund mit den gerundeten Wänden werden so stehende Wellen vermieden. Starke Verstrebungen verhindern zudem Vibrationen. Dieses edle Gehäuse fassen nun ebenso adlige Abschlüsse ein: Ober- und Unterseite bestehen aus Aluminiumplatten in Flugzeug-Qualität, weil nur diese Metall-Güte für das gewünschte feine Eloxal-Verfahren in Frage kommt. Vor der Oberflächenveredlung wurde die Oberseite mit einer sanft gefrästen Vertiefung versehen, auch das ist hohe Fertigungs-Kunst. So sorgt allein schon der optisch attraktive Korpus fürs Staunen – und verführt zum Darüberstreichen, was sich als hochgradiger haptischer Genuss erweist.

Die Schallwandler des Magister Novus: Hier spielen ein Superhochtöner, der seinen Schall gerichtet abstrahlt, und ein umgedrehter Konus-Lautsprecher, der als omnidirektionales Chassis agiert. Zusammen ergibt dies einen Zwei-Wege-Lautsprecher, der als Semi-Rundstrahler funktioniert. Der Tweeter ist dabei so über dem darunter platzierten Konus platziert, dass beide Chassis phasengleich und quasi als Punktschallquelle agieren.

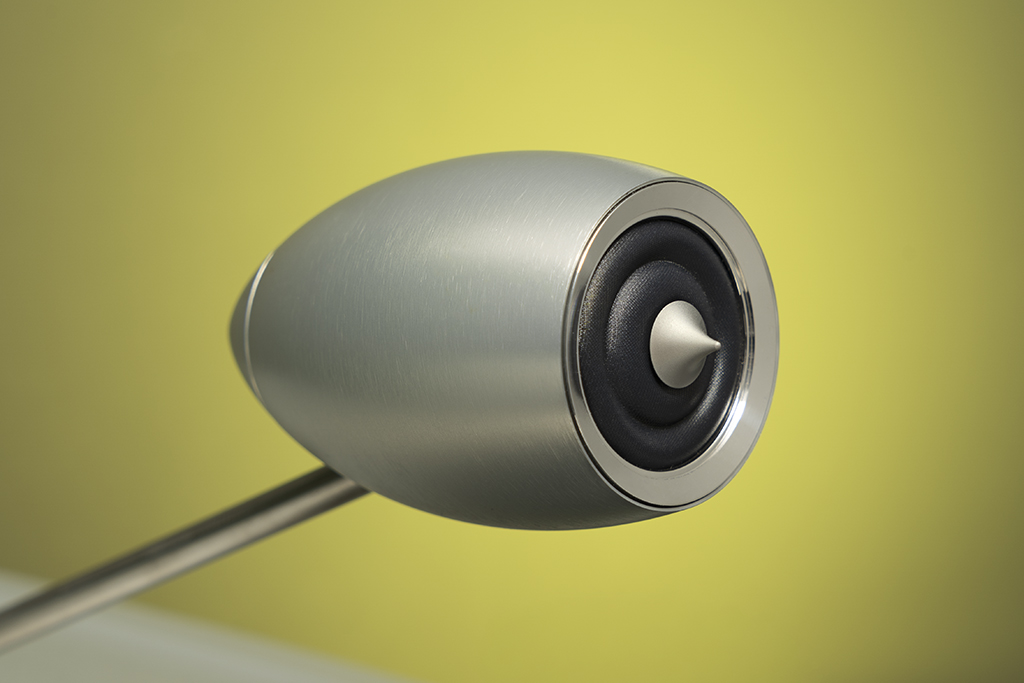

Super-Hochtöner mit gerichteter Abstrahlung

Nicht weniger staunenswert ist das auf dieser Oberseite thronende Schallwandler-Duo. Zuoberst sehen wir einen staunenswerten Super-Hochtöner: Er ist allein durch einen metallenen Stab mit dem Lautsprecher-Korpus verbunden, so scheint sein elegant geschwungenes Aluminium-Gehäuse fast zu schweben. Er ist genau mittig und mit ebenso definiertem Abstand über dem schwarzen Konus des Woofers positioniert. Dadurch spielen Tweeter und Konustreiber phasengleich, was eine einfache, Bauteil-reduzierte und damit einflussarme Frequenzweiche ermöglicht. Zurück zum Tweeter-Gehäuse: Es besteht eigentlich aus einem inneren und einem äußeren Korpus, die zugunsten größtmöglicher Resonanzresistenz durch eine Gummierung voneinander isoliert sind. In diesem Korpus verrichtet ein superber Ringstrahler von Scan-Speak sein Wandel-Werk. Für ihn hat Ilumnia sich nach unzähligen Tests mit verschiedensten Tweetern entschieden – aufgrund seines homogenen Klangcharakters, aber auch, weil er perfekt mit dem Konus-Breitbänder harmoniert. Der Tweeter übernimmt den Frequenzbereich von 9,5 bis 22 Kilohertz. Diesen Superhochton emittiert er als Direktstrahler, also mit einer gen Hörplatz gerichteten Abstrahlcharakteristik.

Der Hochtöner ist mit seinem ästhetisch geschwungenen, doppelwandigen Alu-Gehäuse und seiner fast schwebenden Erscheinung ein Hingucker. Der Tweeter schallwandelt den Frequenzbereich von 9,5 bis 22 Kilohertz – also ausschließlich den Superhochton. Kenner identifizieren ihn aufgrund seiner markanten Erscheinung als Ringstrahler von Scan-Speak.

Schwebender LEMS-Treiber

Unter diesem Hochtöner ist nun der eigentliche Star des Magister Novus platziert: der frei schwebende und schwingende LEMS-Treiber. LEMS steht für „Linear Excursion Motor System”: Dieser Antrieb ermöglicht der Membran, völlig gradlinig zu agieren – frei von allen Verlusten und Verzerrungen, die bei herkömmlichen Chassis entstehen. Verursacher sind dort die Sicke und die Zentrierspinne, also jene Bauteile, die die Membran im Korb halten und sie beim Schwingen stabilisieren und kontrollieren. Diese mechanische Aufhängung vernichtet nun aber einen Teil der Signal-Energie und verhindert ein lineares Auslenken der Membran: Wie bei einem Gummiband, das man auseinanderzieht, muss für eine größere Ausdehnung unproportional mehr Kraft aufgewendet werden. Also hat Ilumnia einen Treiber entwickelt, der ohne Sicke und Spinne auskommt: Seine Membran schwebt und schwingt berührungsfrei in einem elektromagnetischen Feld. Diese völlige Losgelöstheit verheißt unschlagbare Vorteile: Ohne den mechanischen Widerstand kann die Membran linear sowie unglaublich schnell agieren und selbst kleinste Signale umsetzen.

Technisches Meisterwerk

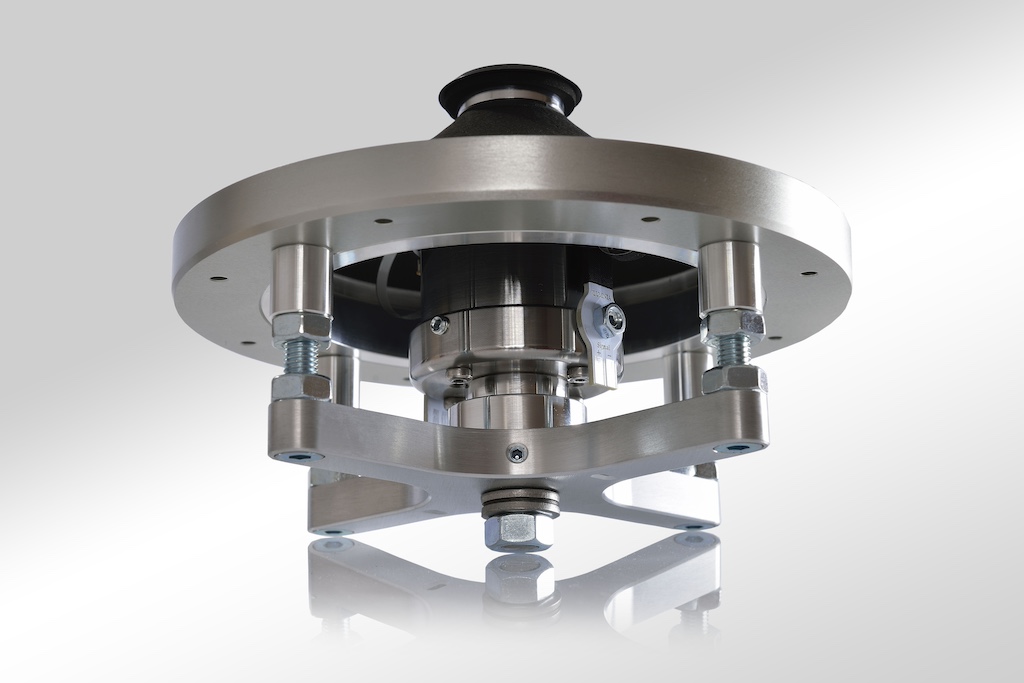

Das verspricht Top-Werte in puncto Dynamik, Detailtreue, Auflösungsvermögen, Kompressionsfreiheit und Verzerrungsarmut. Klingt nach der perfekten Lösung. Warum ist sie nicht schon längst realisiert worden? Es gab wohl schon vor gut dreißig Jahren letztlich erfolglose Versuche, weil immense Probleme zu lösen sind und der Schallwandler extrem aufwändig ausfällt. Man sieht es dem LEMS-Treiber, der aus dem Magister Novus nur mit seinem schwarzen Konus herausragt, vielleicht nicht direkt an, aber dieser Schallwandler ist ein technisches Meisterwerk: Der Treiber besteht aus 69 (!) Teilen, sein Innenleben ist hochgradig komplex – und alle Komponenten unterliegen in ihren elektrischen und mechanischen Werten derart engen Toleranzen, dass für manche Teile nur teure Spezialzulieferer infrage kommen und etliche Komponenten ausschließlich in hauseigener Fertigung realisierbar sind. Allein der die Membran einfassende Aluminium-Ring, der sich in einer Dekompressionskammer bewegt (wodurch der akustische Kurzschluss vermieden wird), muss perfekt zylindrisch sein und darf nicht mehr als 0,03 Millimeter abweichen.

Der LEMS-Treiber ist das eigentliche Wunderchassis dieses Lautsprechers – obwohl er mit seinem umgedrehten schwarzen Papier-Konus fast unscheinbar wirkt. Ist der Lautsprecher jedoch in Betrieb, sorgt eine Stromversorgung dafür, dass die Membran, die hier noch eingesunken in der Einfassung ruht, in einem elektromagnetischen Feld schwebt und dann der Konus bündig mit dem Aluminiumring der Gehäuseoberseiten abschließt. Dann kann er acht Millimeter nach oben und unten auslenken – und strahlt seinen Schall in alle Richtungen ab. Die Neigung des Chassis um neun Grad verhindert dabei einen zu großen Einfluss der entstehenden Wand-Reflexionen.

Papier-Membran für natürlichen Klang

Die Membran ist ebenfalls das Ergebnis unzähliger Tests mit verschiedensten Materialien und deren Kombination. Letztlich fiel die Wahl auf Papier – wegen der ausgezeichneten Werkstoffeigenschaften, aber auch wegen der klanglichen Natürlichkeit. Zusammen mit der Kegel-Geometrie und dem 15,5-Zentimeter-Durchmesser ergibt das einen Konus, der steif und verformungsresistent ist – trotz der großen, unmittelbaren und ungebremsten Kräfte, die auf diese Membran wirken. Zugleich ist sie leicht: Die gesamte bewegte Masse wiegt gerade mal 15 Gramm. Dabei hängt an der Membran schon noch was dran – von ganz allein kann der Papierkonus weder in einem elektromagnetischen Feld fliegen noch sich schallwandelnd bewegen. Wie bei einem klassischen Chassis ist an das Konus-Zentrum ein dünnwandiges Rohr angesetzt: der Schwingspulenträger. Beim LEMS-Treiber trägt er statt einer gleich zwei Spulen. Diese beiden Spulen sind an verschiedenen Stellen auf der Röhre platziert, eine weiter oben, die andere weiter unten. Sie sind hier jeweils in ein eigenes Magnetfeld eingebettet.

Flug-Antrieb

Damit sind wir beim Kern-Clou dieses Flug-Antriebs: Er funktioniert zweigeteilt. Die erste Spule bewirkt mitsamt ihrem magnetischen Umfeld, dass die Membran überhaupt zum Schweben gebracht wird. Dies geschieht mit einer leistungsstarken Konstantstromversorgung, die in einem eigenen externen, ebenfalls sehr schicken Gehäuse untergebracht ist. Diese ADC (Adaptiv Driver Control-Einheit) ist über ein separates Kabel mit dem Lautsprecher und infolge mit dem Treiber-Antrieb verbunden. Die ADC schickt eine hochkonstante Spannung durch die erste Spule, die daraufhin im Magnetfeld bewegt wird – nämlich um gut acht Millimeter nach oben. Hier schwebt sie nun in einer „Neutralstellung“. Die zweite Spule des LEMS-Treibers wird hingegen mit dem Musiksignal vom Audio-Verstärker versorgt – so, wie es bei einem herkömmlichen Lautsprecher auch geschieht. Und wie dort sorgt diese Audiosignal-Wechselspannung auch beim LEMS-Treiber dafür, dass die Membran ausgelenkt wird – in diesem Fall halt nach oben und unten statt nach vorn und hinten.

Der LEMS-Treiber im ausgebauten Zustand: Dieses staunenswerte Chassis ist ein technisches Meisterwerk. Der Treiber besteht aus knapp 70 Teilen, ist hochkomplex im Aufbau – und seine Komponenten unterliegen in ihren elektrischen Werten wie auch in ihren mechanischen Dimensionierungen allerengsten Toleranzen.

Rundstrahler mit pfiffigen Optimierungen

Damit sind wir bei der nächsten Besonderheit des Magister Novus: Der LEMS-Treiber agiert als Rundstrahler. Dies gelingt ihm dank der umgedrehten Membran: Durch den herausragenden gewölbten Konus wird der Schall schon per se nicht nur nach oben, sondern in alle Richtungen abgestrahlt. Dadurch kommt der Magister Novus ohne die sonst bei omnidirektionalen Lautsprechern üblichen, meist kegelartigen Reflektoren aus, die über dem Chassis platziert sind und die Schallverteilung besorgen – was jedoch Phasen- und Verzerrungsprobleme beschert. Der LEMS-Treiber ist zudem gegen einen anderen Nachteil normaler Rundstrahler gefeit: die zu starke Abhängigkeit von den Wandreflexionen jenes Raums, in dem der Lautsprecher spielt. Ein Zuviel an Reflexionen führt in der Abbildung von Stimmen und Instrumenten zu einer schlechteren Ortbarkeit. Beim Magister Novus wird der Anteil der Wandreflexionen durch eine clevere Idee reduziert: Der LEMS-Treiber ist nicht waagerecht in das Gehäuse eingebaut, sondern mit einer Neigung von genau neun Grad.

Punktschallquelle mit Breitbänder-Vorteilen

Durch die Neigung werden die Vorteile der omnidirektionalen Abstrahlung – nämlich die Luftigkeit und Räumlichkeit der Wiedergabe und der Realismus der Abbildung – bewahrt, die Nachteile, also das erwähnte Präzisions-Minus bei der Positionierung, vermieden. Hierzu trägt auch der als Direktstrahler agierende Superhochtöner bei. Durch seine Platzierung im akustischen Zentrum des LEMS-Treibers und den genau definierten Abstand zum Konus agieren die beiden Chassis gemeinsam quasi wie eine Punktschallquelle: Ähnlich wie in der Natur wird der Schall punktuell vom Entstehungsort abgestrahlt. Das befördert Homogenität, Stimmigkeit und Stabilität der Abbildung. Dabei sorgt eigentlich schon allen der LEMS-Treiber aufgrund seiner Breitbandigkeit für den Punktschallquellen-Charakter: Er schallwandelt von 30 bis nunmehr 9.500 Hertz (bei der Vorgänger-Version lag die Übergangsfrequenz noch bei 5,5 Kilohertz). Damit deckt er bereits die Grundfrequenzen und die meisten Oberschwingungen von Stimmen und natürlichen Instrumenten ab und soll dank der jetzt größeren Breitbandigkeit zudem mehr wahrnehmbare Energie in höheren Oktaven bieten.

Das Anschlussfeld des Magister Novus: In den unteren fünfpoligen XLR-Einbaustecker wird das Kabel für die externe Stromversorgung eingeführt. Sie sorgt dafür, dass der LEMS-Treiber in einem elektromagnetischen Feld grundsätzlich schweben kann. Die oberen Anschlüsse sind die Lautsprecherklemmen für den Anschluss an den Verstärker. Hier sind Hoch- und Tiefton-Klemmen für den Single-Wiring-Betrieb durch Brücken verbunden. Wer Bi-Wiring oder gar Bi-Amping betreiben möchte, nimmt diese Brücken heraus. Das Typenschild weist den Lautsprecher fälschlicherweise noch als „Magister MKII“ aus, also als das Vorgängermodell.

Klangtuning und Raumanpassung

Durch die höher gesetzte Übergangsfrequenz werden allerdings nun mehr Schallanteile vom rundstrahlenden Speaker abgestrahlt. Damit steigt der Einfluss der Wandreflexionen – der Magister Novus reagiert also sensibler auf den Raum, in dem er spielt. Um hier einen etwa nötigen Ausgleich zu ermöglichen, bietet der Lautsprecher eine zweiteilige Klanganpassung: Der Mitten-Knopf verändert den Pegel des LEMS-Treibers, der Höhen-Knopf hingegen den Pegel des Superhochtöners. So erreicht man für den Mitten- und Höhen-Bereich die richtige Balance. Um nun auch im Frequenzkeller eine Abstimmung vornehmen zu können, bietet der Magister Novus drei Bassreflex-Ports. Der vordere sorgt für eine Betonung des oberen Bassbereichs. Bei den beiden hinteren Ports kräftigt der obere den Subbass-Anteil mit zusätzlich leichter Oberbass-Betonung. Der untere Port hingegen prononciert allein den tiefsten Frequenzbereich. Alle Ports sind mit den mitgelieferten Schaumstoff-Pfropfen verschließbar. So hat man für die Bass-Anpassung zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – und sie wiederum sind mit den verschiedenen Mitten- und Höhen-Optionen kombinierbar.

Einstellbare Membran-Linearität

In puncto Anpassung setzt der Magister Novus nun noch eins drauf. Bislang diente die externe Konstantstromversorgung allein dazu, die Membran des LEMS-Treibers in einer „Neutralstellung“ schweben zu lassen. Nun kann mit dieser „Adaptiv Driver Control“ (ADC) zusätzlich noch das Verhalten des Treibers auf zwei Wegen beeinflusst werden. Zum einen ist die Linearität des Membranhubs einstellbar. In der Voll-Linear-Einstellung agiert die Membran ungebremst bis zu ihrer Maximalauslenkung, also acht Millimeter in beide Richtungen, und wird erst am Ende abrupt von der Steuerung angehalten. In der mittleren Stufe („Balanced Mode“) wird die Membran zwei Millimeter vor ihrer Maximalauslenkung sanft gebremst. Bei normaler Hörlautstärke bleiben so die volle Linearität und Dynamik gewahrt. In der letzten Stufe („Power Mode“) wird bereits ab einem Millimeter Auslenkung die Membran-Bewegung behutsam gezügelt. So sind bei leicht begrenzter Dynamik große Lautstärken mit vollem Klang und kraftvollem Bass möglich. Zu diesen drei Modi gibt es zusätzlich noch zwei Zwischen-Einstellungen.

Die Konstantstromversorgung des Magister Novus ist in einem edlen, externen Gehäuse untergebracht. Diese „Adaptiv Driver Control“ (ADC) hat mehrere Aufgaben: Zuallererst sorgt sie dafür, dass der LEMS-Treiber im elektromagnetischen Feld schwebt. Zum Zweiten ermöglich sie, in fünf Stufen die Linearität des Membranhubs zu verändern – von absolut linear-ungebremst bis hin zur frühen Zügelung der Auslenkung zum Hören auf hohen Lautstärken. Zum Dritten kann in fünf Stufen die Steifigkeit der „Aufhängung“ variiert werden. So harmoniert der Lautsprecher mit verschiedensten Verstärkertypen vom Transistor-Boliden bis zum feinen Röhren-Amp mit purer Trioden-Bestückung im reinen Class A-Betrieb.

Veränderbare Steifigkeit und App-Steuerung

Das ist schon ein echt ausgebufftes Werkzeug – doch es kommt noch besser: Mit der externen Konstantstromversorgung kann man nun in fünf Stufen auch die Steifigkeit („Compliance“) der Membranaufhängung verändern – obwohl die Membran des LEMS-Treibers ja frei schwebt. Die „Adaptiv Driver Control“ simuliert also eine veränderbare Nachgiebigkeit der nichtexistenten Sicke und Spinne samt ihrer Wirkung auf das Membranverhalten. Bei größerer Steifigkeit erreicht man eine bessere Definition und einen strafferen Bass, was sich bei einem Röhren-Verstärker als vorteilhaft erweist. Bei geringerer Steifigkeit wird der Klang weicher und der Tiefton sonorer und runder, was mit einem Transistor-Verstärker hervorragend harmoniert. Im Prinzip haben wir hier also eine Möglichkeit, den Lautsprecher an den Dämpfungsfaktor verschiedenster Verstärkertypen anzupassen. Als Zusatz-Clou sind sowohl diese Aufhängungs-Steifigkeit als auch die vorhin genannte Membran-Linearität über eine App einstellbar – also bequem von der Couch aus. Die Android-Version gibt’s bereits im Play Store, die iOS-Variante soll bald folgen.

Der Magister Novus ist auch über eine App einstellbar: Hier können die Linearität des Membranhubs (Suspension) und die Steifigkeit der „Aufhängung“ (Compliance) eingestellt werden (Bild 1). Zudem sind Presets anwählbar, die bequem schon drei Grund-Einstellungen bieten. Mit „OL RESET“ setzt man den Überlastungsschutz (Overload Protection) zurück: Der Lautsprecher besitzt eine Schutzschaltung, die den LEMS-Treiber vor zu hohen Verstärkersignalen schützt und ihn präventiv abschaltet. „Compression VU Meter“ aktiviert oder deaktiviert die Fünf-LED-Anzeige, die Auskunft über die Membranhub-Linearitätseinstellung gibt. Auch die Kalibrierung der Lautsprecher ist über die App möglich (Bild 2). Sehr gut ist zudem die Anleitung, die man über das untere blaue Icon mit dem Fragezeichen aufrufen kann: Hier wird ausführlich informiert, wie die Einstellungen funktionieren und was sie bewirken (Bild 3).

Die Ilumnia Magister Novus in der Praxis

Gehen wir mit dem Magister Novus endlich in den Hörraum. Hier zeigt er sich aufstellungsfreundlich: Der Abstand zur Wand kann zwischen 30 und 100 Zentimeter variieren, um die optimale Bass-Wiedergabe zu erreichen. Die Lautsprecher stehen am Besten zweieinhalb bis drei Meter voneinander entfernt. Zum Hörplatz sollte die Distanz zwischen zweieinhalb und viereinhalb Meter betragen. Hier empfiehlt Ilumnia für die vollkommene Abbildung das Ein- bis Eineinhalbfache der Lautsprecher-Distanz. Wir verbinden die Lautsprecher per Lautsprecherkabel mit unserem Vollverstärker und via der mitgelieferten Spezial-Kabel mit der Konstantstromversorgung. An ihr betätigen wir den rückseitigen Taster und führen damit die notwendige Kalibrierung durch. Dadurch werden die beiden LEMS-Treiber auf das richtige Ausgangsniveau ausgerichtet – und das ist ein beeindruckendes Schauspiel: Wie von Geisterhand bewegt schnellt erst der linke, dann der rechte Konus schlagartig nach oben. Nach dem mehrminütigen Kalibrierungsprozess verharren sie schließlich schwebend in ihrer Neutralposition – bereit, das Musiksignal schallzuwandeln.

Mit den beiden Drehknöpfen kann ein Sound-Tuning im Bereich der Höhen und Mitten betrieben werden. Der obere Knopf beeinflusst allein den Tweeter. Dies ist in drei Stufen möglich. Der untere Knopf wirkt ausschließlich auf den LEMS-Treiber und ist in fünf Stufen einstellbar. Um ein stimmiges Klangbild zu bewahren, nimmt man die Veränderung mit beiden Knöpfen vor. Die Bedienungsanleitung benennt die sinnvollen Kombinationen.

Phänomenale Räumlichkeit

Wir stellen per App das Preset „Linear“ ein, verschließen mit den Pfropfen alle Bassreflex-Ports der Lautsprecher, starten musikalisch mit Donald Fagens superb produziertem Song „H Gang“ – und erleben jene staunenswerte Wiedergabe, für die omnidirektionale Lautsprecher beliebt sind: Die Abbildung hat auch abseits des Sweet Spots eine phänomenale Räumlichkeit mit großzügiger Bühnendimensionierung – in der Breite wie in der Tiefe. Das ist gerade für diesen mannstark besetzten Song, bei dem 14 Musiker mitspielen, perfekt: Alle Akteure, angefangen beim hinten postierten Schlagzeuger über die davor gestaffelten Gitarren-, Keyboard-, Bläser- und Backgroundchor-Sektionen bis hin zu Frontmann Fagen, haben die vollkommene Entfaltungs-Freiheit. Diese Freiheit, dieses Nicht-Komprimierte, Nicht-Gedrängte, trägt zur entspannten Wiedergabe bei, die der Magister Novus bietet. Hinzu kommt ein Effekt, der Direktschall-Gewöhnte überrascht: Die einzelnen Instrumente sind nicht hart herausgemeißelt, stechen nicht hervor, springen uns nicht an, sondern sind harmonisch in das Gesamtgefüge eingebettet. Das sorgt für eine herrlich natürliche, selbstverständliche Wiedergabe.

Herausragende Durchhörbarkeit

Trotzdem glänzt die Abbildung mit Ortungsschärfe und die Wiedergabe mit Präzision: Jedes Instrument ist in allen Feinheiten zu hören – trotz des ungemein dichten Instrumentalsatzes. So können wir beim Keyboard jeden Tastenanschlag vernehmen und hierbei auch jeden Ton der ausgefuchsten Akkord-Fortschreitungen, mit denen Ted Baker den Song veredelt und Antworten auf die Solo-Gitarren-Einwürfe von Jon Herington gibt. Der zweite Gitarrist Wayne Krantz wiederum spielt ein abgedämpftes Rhythmus-Muster, selbst hier ist jeder Saitenanschlag dieser eher perkussiven Töne, die sonst gerne mal im Gesamtgefüge untergehen, wahrnehmbar. Wow! Auch bei den Patterns, die Drummer Keith Carlock auf seiner Hi-Hat spielt, hören wir wie selbstverständlich jede Berührung der Holz-Sticks mit dem Metall der Becken. Diese Durchhörbarkeit ist herausragend! Sie gelingt nur mit Präzision und Akkuratesse – und beides liefert der unheimlich flott schallwandelnde Magister Novus mit Bravour. Dank dieser Schnelligkeit punktet der Schallwandler auch mit toller Dynamik. Das können wir insbesondere am Schlagzeug festmachen.

Das aufwändige Gehäuse zieren ober- wie unterseitig genau an die Korpusform angepasste Aluminiumplatten in teurer Flugzeug-Qualität. Auch der konisch zulaufende aufgeschraubte Aluminium-Ring, der den LEMS-Treiber einfasst, ist in diesem Edel-Alu realisiert. Mit der feinen Bürstung und der erstklassigen Eloxierung runden diese Flächen die hochwertige Erscheinung des Magister Novus ab.

Kraftvoll-definierter Bass mit Plus-Option

Keith Carlocks Drumming klingt in dieser Wiedergabe ungemein vital und frisch, weil der Magister Novus auch kleinste und feinste Steigerungen, die Carlock etwa auf der Hi-Hat vollführt, darstellt. Ebenso hat die Snare einen herrlich Attack und die Bassdrum einen tollen Punch – und trotzdem ist dieses Drumset ungemein definiert. Diese Definition des Magister Novus reicht bis in den Bass – und der hat es in sich: Wir haben ja alle Ports des Lautsprechers geschlossen, trotzdem liefert der Lautsprecher bereits jetzt ein sattes Fundament. Bassist Freddie Washington spielt gleich am Anfang des Songs lange Liegetöne, jeder dieser Basstöne hat ein üppiges Volumen, flutet mit Leichtigkeit unseren Raum und steht hier kraftvoll bis zum nächsten Anschlag. Wir nehmen jetzt mal nach und nach die Pfropfen aus den Ports – und erreichen in den verschiedenen Tiefton-Regionen einen satten Zugewinn im Bass. Gerade die Öffnung des hinteren unteren Ports, der das größte Tiefgang-Plus bringt, sorgt noch mal für eine Extra-Portion Schub im Frequenzkeller.

Sound-Tuning und Pegel-Power

Wo wir schon beim Sound-Tuning sind, probieren wir auch die Klanganpassung über die rückseitigen Knöpfe aus. Mit einem Plus in den Höhen gewinnen wir an Präsenz, was sich insbesondere bei Drums und Bläsern bemerkbar macht. Doch diese Betonung ist in unserem Raum eigentlich nicht nötig. Die Absenkung wiederum nimmt der Wiedergabe etwas von ihrer ursprünglichen Frische. Die Balance stellt sich in unserem Raum wieder ein, als wir auch den LEMS-Treiber absenken. Das mindert aber zugleich ein klein wenig die außergewöhnliche Räumlichkeit und Luftigkeit, mit der der Magister Novus uns so beeindruckt. Also: Zurück zur Linear-Stellung, so ist es für uns optimal. Nun spielen wir per App mit den Suspension- und Compliance-Einstellungen des LEMS-Treibers: Bei der Linearitätsveränderung des Hubs bemerken wir trotz des durchaus hohen Pegels, auf dem wir hören, keinen Unterschied. Wie laut es ist, merken wir, als wir kurz unseren Raum verlassen und nun von außen diesen Pegel erfahren.

Reine Zierde? Von wegen: Der Magister Novus ist zugunsten der Tiefton-Abstimmung mit insgesamt drei verschließbaren Bassreflexports ausgestattet, von denen wir hier den vorderen sehen. Im geschlossenen Zustand bedeckt eine Metallplatte die Öffnung. In diese Plakette ist das Logo der belgischen Manufaktur gefräst.

Compliance-Klanggewinn beim Röhrenverstärker

Die täuschende Wahrnehmung, dass die Musik gar nicht so laut ist, stellt sich nur bei einer wirklich sauberen, hochgradig verzerrungsfreien und klaren Wiedergabe ein – und die liefert der Magister Novus in Exzellenz. So ist die Wiedergabe auch nach geraumer Zeit völlig entspannt. Auch hier zahlt sich, wie schon bei der superben Dynamik, also der Aufwand für den Verzicht auf Sicke und Spinne aus. Nun zur Compliance, also der Steifigkeit der „Aufhängung“: Hier erleben wir bei größerer Nachgiebigkeit wirklich eine insgesamt rundere, im Bass etwas vollere Wiedergabe, dafür ist im Tiefton die Definition etwas geringer. Jetzt wechseln wir mal das Kraftwerk: Statt unseres Transistorverstärkers Hegel H360 kommt der Röhrenverstärker Cayin Jazz 80 zum Einsatz. Ihn lassen wir im reinen Trioden-Betrieb spielen – und jetzt zahlt sich die größere Steifigkeits-Einstellung des LEMS-Treibers durch einen konturierteren Bass aus. Im Höhenbereich erleben wir zudem einen Zugewinn an Präsenz, überdies einen etwas größeren Detailreichtum.

Realistische Wiedergabe bis hin zu Noten blätternden Musiker

Ortswechsel: Wir gehen in die bayerische Staatsoper. Hier hören wir die Prosit-Arie „Libiamo ne‘ lieti calici“ aus der Verdi-Oper „La Traviata“ in einer Live-Aufnahme mit Anja Harteros als Violetta und Piotr Beczała als Alfred in Begleitung des Bayerischen Staatsopernchors und Staatsorchesters. Hier sorgen die famose Räumlichkeit und die superbe Natürlichkeit des Magister Novus für eine wunderbar realistische Wiedergabe: Gleich mit dem Einsatz des Orchesters ist die Illusion, in der prunkvollen Staatsoper zu sitzen, perfekt, weil die Lautsprecher die Konzertsaal-Atmosphäre superb abbilden. Das Orchester hat eine exzellente Tiefenstaffelung, die einzelnen Instrumentengruppen sind, bei aller homogenen Einbettung, klar verortbar und bis zum hörbaren Bogenstrich der Celli als regelrecht physisch greifbare Instrumente wahrnehmbar. Wir können selbst kleinste Spielgeräusche und das Notenblättern der Musiker hören. Auch die Solisten haben eine tolle Präsenz: Mit geschlossenen Augen stehen Beczała und Harteros wenige Meter vor uns auf der Bühne – wir haben exzellente Plätze im Opernhaus.

Der Pfropfen für den vorderen Bassreflexport: Er ist vorder- wie rückseitig mit einer Aluminium-Scheibe versehen. Die anderen Pfropfen für die beiden hinteren Ports sind hingegen allein in Schaumstoff realisiert.

Wie-echt-Gefühl

Mit dieser realen Gegenwärtigkeit ziehen uns Anja Harteros und Piotr Beczała bei ihrem Duett, in dem sie sich mit betörendem Sopran und leidenschaftlichem Tenor ihre Liebe gestehen, in ihren Bann. Die Wiedergabe wirkt aber auch durch die zahlreichen Bühnengeräusche livehaftig: Hinter den beiden Solisten ist der Chor in seiner Funktion als feierfreudige Festgesellschaft zu hören – mit leisen Lachern und feinem Gläserklirren. Auch hier genießen wir wieder die exzellente Durchhörbarkeit. Ein Highlight ist dann der gesangliche Einsatz des Chors: Das Vokalensemble führt uns noch einmal die opulente Bühnenbreite und -tiefe vor Ohren. Ausgezeichnet ist schließlich die Fulminanz des Finales: Hier wirken Solisten, Chor und Orchester mit geballter Kraft zusammen – und wir spüren diese Kraft leibhaftig. Selbst der abschließende Applaus dieser Live-Aufnahme vermittelt das Wie-echt-Gefühl: Statt des oftmals amorphen Geräuschteppichs hören wir richtiges Händeklatschen von echten Menschen, die uns umgeben. Das ist Realismus pur!

Der Ilumnia Magister Novus im Hörraum. Durch sein Agieren als Semi-Rundstrahler und dank der Optimierung des omnidirektionalen Schallanteils erweist er sich als unkritisch in der Aufstellung – zumal er dank der vielfältigen Sound-Tuning-Möglichkeiten an den Raum angepasst werden kann.

Fazit

Der Ilumnia Magister Novus erweist sich optisch, technisch und akustisch als außergewöhnlicher Wunder-Wandler. Sein Highlight ist der LEMS-Treiber, der frei in einem elektromagnetischen Feld schwebt und schwingt – und so ohne die von Spinne und Sicke verursachten Verluste und Verzerrungen funktioniert. Das erlaubt ihm ein ungemein schnelles und lineares Agieren. Dies wiederum ermöglicht eine Schallwandlung mit hochgradiger Sauberkeit und Klarheit, ausgezeichneter Präzision und Akkuratesse sowie superber Dynamik und Vitalität. Als Semi-Rundstrahler mit gerichtetem Superhochtöner bietet der Magister Novus über die exzellente Durchhörbarkeit und Feinauflösung hinaus eine Wiedergabe mit famoser Räumlichkeit, Freiheit und Luftigkeit. Zudem ist die Abbildung verblüffend natürlich, realistisch und selbstverständlich. Für Direktschall-Gewöhnte ist das ein neues Hörerlebnis. Durch zahlreiche Sound-Tuning-Optionen kann der Lautsprecher zudem an den Raum und sogar an den mitspielenden Verstärker angepasst werden. So sorgt der Magister Novus mit seiner Schwebe-Membran für Klang-Magie.

Test & Text: Volker Frech

Fotos: Marius Bulla

Klasse: Luxury-Klasse

Preis/Leistung: angemessen

Technische Daten

| Modell: | Ilumnia Magister Novus |

|---|---|

| Produktkategorie: | Standlautsprecher, Lautsprechersystem |

| Preis: | 32.500,00 € (Paar) |

| Garantie/Gewährleistung: | 2 Jahre |

| Ausführung: | Birkenschichtholz-Korpus mit Aluminium-Einfassung |

| Vertrieb: | ACM Premium Audio, Mönchengladbach Tel.: +49 2161 277 1471 https://acm-audio.de/ |

| Abmessungen (HBT): | - Lautsprecher: 976 x 250 x 465 mm - Konstantstromversorgung: 97 x 340 x 340 mm |

| Gewicht: | - Lautsprecher: 32,9 kg - Konstantstromversorgung: 4,5 kg |

| Prinzip: | 2 Wege, Semi-Rundstrahler (omnidirektionaler LEMS-Treiber + gerichteter Supertweeter), Bassreflex/geschlossen |

| Superhochtöner: | 1 x 25 mm (Ring-Strahler mit Seiden-Membran) |

| Mittelttieföner: | 1 x 203 mm (Konus-Chassis mit Papier-Membran) |

| Frequenzbereich: | 30 Hz - 22 kHz (±3 dB, RAR) (Herstellerangabe) |

| Übergangsfrequenzen: | 9,5 kHz (Herstellerangabe) |

| Wirkungsgrad: | 87 dB @ 1 W/!m (Herstellerangabe) |

| Impedanz: | 8 Ω |

| Empfohlene Verstärkerleistung: | ≤ 200 W (Herstellerangabe) |

| Lieferumfang: | - Ilumnia Magister Novus - Konstantstromversorgung (im externen gehäuse) - Kabel für Lautsprecher/Stromversorgung-Verbindung (3,0 m) - Netzkabel Inbusschlüssel undWerkzeug für frontseitigen Port-Pfropfen - App zur Bedienung des ADC (zur Zeit nur für Android herunterladbar im Play Store) - Bedienungsanleitung (Englisch, herunterladbar von der Hersteller-Homepage) |

| Pros und Contras: | + attraktiv-helles und wohnraumfreundliches Design + exzellente Material- und Fertigungsqualität + frei schwebender LEMS-Treiber: agiert extrem schnell und linear, hochgradig verzerrungs- und verlustfrei + Kombination von rundstrahlendem Breitbänder (LEMS-Treiber) und gerichtet emittierendem Superhochtöner + homogene Wiedergabe als Quasi-Punktschallquelle + famose Räumlichkeit, Freiheit und Luftigkeit + verblüffend natürliche, realistische und selbstverständliche Abbildung + exzellente Durchhörbarkeit + ausgezeichnete Feinauflösung + voluminöser, definierter Bass + zahlreiche Sound-Tuning-Optionen zur Anpassung an den Raum oder den eigenen Geschmack + einstellbare Linearität des Membranhubs + einstellbare Nachgiebigkeit der „Aufhängung“ zur Anpassung an den mitspielenden Verstärker + App-Steuerung für die Einstell-Optionen des LEMS-Treibers - etwas knifflige Kalibrierung des LEMS-Treibers über die externe Stromversorgung |

| Benotung: | |

| Gesamtnote: | 100+ |

| Klasse: | Luxury-Klasse |

| Preis/Leistung: | angemessen |

| Gehört mit: | - SACD-Player: Oppo UDP-203 - Vollverstärker: Hegel H360, Cayin Jazz 80 - Signalkabel: Audioquest Yucon RCA - Lautsprecherkabel: Audioquest Rocket 88 - Musikstreaming-Dienst: Qobuz |